인권영화제 개막작 "파벨라 라이징"

2006/ 브라질리아, 미국/ 다큐

감독 : 제프 짐발리스트 & 맷 모차리

브라질의 리우데자네이루. 파벨라는 브라질의 빈민촌을 말한다. 리우데자네이루는 마약거래조직들이 성행하고 길거리에서 언제 총을 맞아 죽을 지 모르는 곳이다. 물질적 조건들은 아이들을 마약조직에 몰리게 하고 그런 아이들은 14세에서 25세 사이에 거의 죽는다.

앤더슨이란 사람은 친구가 없다. 그의 세대는 마약거래단에서 활동하다 대부분 죽었다.

어느 날 마약거래단 두목이 경찰 네 명을 죽이고 경찰들은 이내 마을에 들이닥쳐 21명의 주민들을 학살하는 사건이 발생한다. 죽은 주민들 중에 마약단과 연루된 사람은 단 한명도 없었다.

형을 잃고 무고한 주민들의 학살을 본 앤더슨은 이제 자신의 의지이자 운명과도 같은 삶을 살게 된다. '왜 서로가 서로를 죽여야 하는지 이 폭력을 중단시킬 순 없는 것인지.' 그는 마약거래를 하던 삶을 파괴하고 아프로레게라는 음악 그룹에 들어 간다. 그들이 존경하는 창조와 파괴의 신 '시바' , 아프로레게는 시바효과를 믿는다. 앤더슨은 풀뿌리 문화 운동을 시작한다. 거리 공연을 하고 아이들에게 음악을 가르친다. 아이들이 마약조직원이 될 수밖에 없는 것은 접근할 만한 공동체가 다양하지 않기 때문이다. 그래서 그들은 아이들이 다양한 문화적 활동을 할 수 있도록 토대를 만드는 일을 한다.

마약단의 폭력, 경찰의 폭력. 그래서 아프로레게는 외부세력을 믿지 않는다. 빈민들의 상황과 그들이 무엇을 원하는지 아는 사람은 빈민촌에 사는 자신들 뿐이다. 폭력은 폭력을 낳을 뿐이다. 폭력을 낳지 않기 위해선 폭력을 멈추어야 한다. 나의 폭력이 멈추었더라도 외부의 폭력은 살아 있다. 하지만 그 폭력이 나를 덮쳐도 나는 절대 총을 들어선 안된다. 힘겨운 운동 속에서 앤더슨은 한번씩 밀려오는 상실감에 혼자 음악을 틀어 놓고 울면서 죽은 친구들을 위해 기도 한다. 힘들 때면 새벽에 바다로 나가 파도를 타며 다시 힘을 낸다.

알기 때문이다. 자신의 마을을 사랑하기 때문에 마약거래와 폭력으로만 인식되는 모습이 전부가 아니라는 것을 보여 주고 싶었고, 정직하고 조용하게 살아가고 싶은 주민들의 마음을 알기 때문에 지켜 주고 싶기 때문이었으리라.

시체와 총 물리적 폭력이 등장하지만 오히려 영화는 비폭력적이다. 음악이 폭력보다 강하다는 것으로 이끌기 때문이다. 오히려 폭력적인 장면은 비폭력의 가치를 더욱 강조하는데 도움을 준다.

이 영화의 이미지는 감정을 담고 있다. 수많은 쇼트들이 모여 말을 한다. 쇼트들은 3초를 넘기지 않고 빠르게 말을 만들어 내다 이내 늘어지며 울림을 만든다. 카메라 각도와 편집은 갖은 기교를 부리며 시적 이미지를 만들어 낸다. 음악도 마찬가지다. 처연한 음악이 깔리다 이내 아프로레게의 역동적인 공연에 음표가 오선지 가장 위로 튀며 감정을 이끈다. 후반부로 갈수록 앤더슨이 영웅처럼 부각되는 것에 화려한 편집이 한 몫을 한다. (영화가 점점 앤더슨이란 인물에만 집중이 되면서 그 자체를 영웅적 기적으로 만드는 것이, 사람들 속으로 들어가 함께 기적이 되고자 하는 앤더슨의 마음과는 배치되는 흐름이라 약간 아쉬움이 남았다)

엔딩 크레딧이 끝나고서 하나의 장면이 등장한다. 영화 중간에 열심히 공부하라는 앤더슨에게 뚱하게 자긴 마약 거래단이 되겠다고 말하고선 가버린 꼬마의 모습. 그리고 그 아이가 아프로레게에 들어 갔다는 자막이 뜬다. 그렇게 스크린의 영화는 끝났지만 영화는 삶 속으로 들어가 계속 된다.

관객들은 다시 한번 감동의 박수를 친다.

박수 소리가 마로니에 공원을 울린다.

많은 사람들이 마로니에 공원 무대위에 설치된 스크린을 바라보고 있다. 올해 인권영화제는 거리에서 상영 중이다.

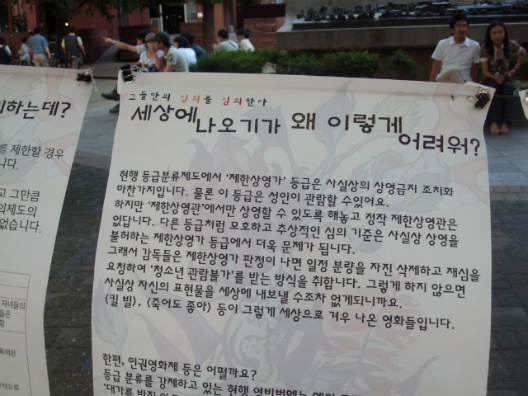

영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률등급 (이하 영비법)은 상영 전 등급분류를 의무화하고 있다. 단 영화진흥위원회에 '추천'하는 영화제에서 상영하는 영화 등 몇 가지 경우를 제외한다.

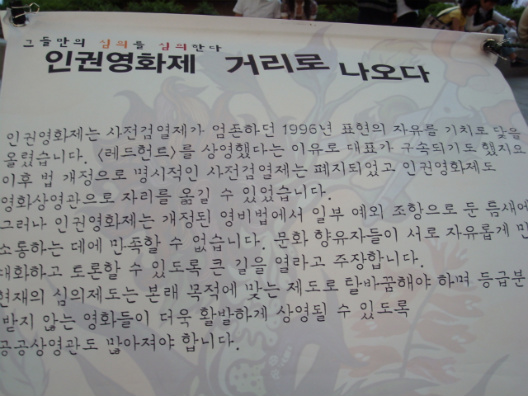

하지만 인권영화제는 그 '추천제'도 거부하며 . 지난 13년 동안 정부의 사전심의를 받지 않고 상영해왔다. 영비법의 작은 틈새의 자유에 만족하지 않고 '등급을 받지 않을 권리' 또한 표현의 자유라는 것을 보여주기 위해서다. 특히 비영리 영화제에 대해서는 자율권이 주어져야 하며 현재 영비법이 가진 모호하고 추상적인 잣대(...반국가적반사회적,비윤리적인 내용인 것으로 일반 국민정서에 악영향을 미칠 우려가 있는 것 : 제한상영가 규정 중에서) 가 영화를 자의적으로 재단할 가능성을 비판하겠다는 것이다. 그래서 올해 인권영화제 모토는 바로 '그들만의 심의를 심의한다'이다.

세계인권선언 제19조는 '모든 사람은 의견과 표현의 자유에 관한 권리'를 가진다고 했다. 이 권리는 간섭받지 않고 의견을 가질 자유와 모든 매체를 통하여 국경에 관계없이 정보와 사상을 추구하고, 접수하고, 전달하는 자유를 포함한다. 19조, 그 표현의 자유의 의미를 담아 인권영화제측은 전문가 9명과 시민 10명으로 이뤄진 '19조 위원회'를 만들었다. 상영작을 미리보며 대안적 심의를 고민했다. 심의자체의 필요성에 대해 오고 가는 논쟁과 영화를 보는 다양한 시선의 차이들을 공유하는 그 자체가 기존의 심의를 해체하고 재구성하는 값진 시작이었다. '밀실의 검열을 광장의 수다로’ 라는 모토에서 느낄 수 있듯이 말이다.

본디 심의라는 것의 본뜻은 '가려져 있던 사물의 참된 의미를' '말을 통한 의논과 대화의 과정을 통해' '자세히 밝혀내는 실천' (전규찬, 2005) 이다. 그래서 심의란 것은 거르기 위한 심의가 아니라 권장하는 친절한 서비스가 되어야 한다는 연세대 임정희 교수의 말은 귀담아 들을 만하다. 즉 경고성이 아닌 권장형의 형태가 필요하다.

인권영화제는 이번 행사를 계기로 영비법 개정 운동을 꾸준히 해나갈 계획이다. 다시 거리로 나온 제12회 인권영화제. 안이하지 않은 촘촘한 인권의 시선으로 '영화를 위해 그리고 영화를 통해' 거리에서 시민들과 소통 중이다.

제12회 인권영화제는 다음 달 2일까지 서울 대학로 마로니에 공원에선 매일 저녁 8시에, 주말엔 영상미디어센터 미디액트에서 영화를 상영한다. http://blog.naver.com/hrfilms